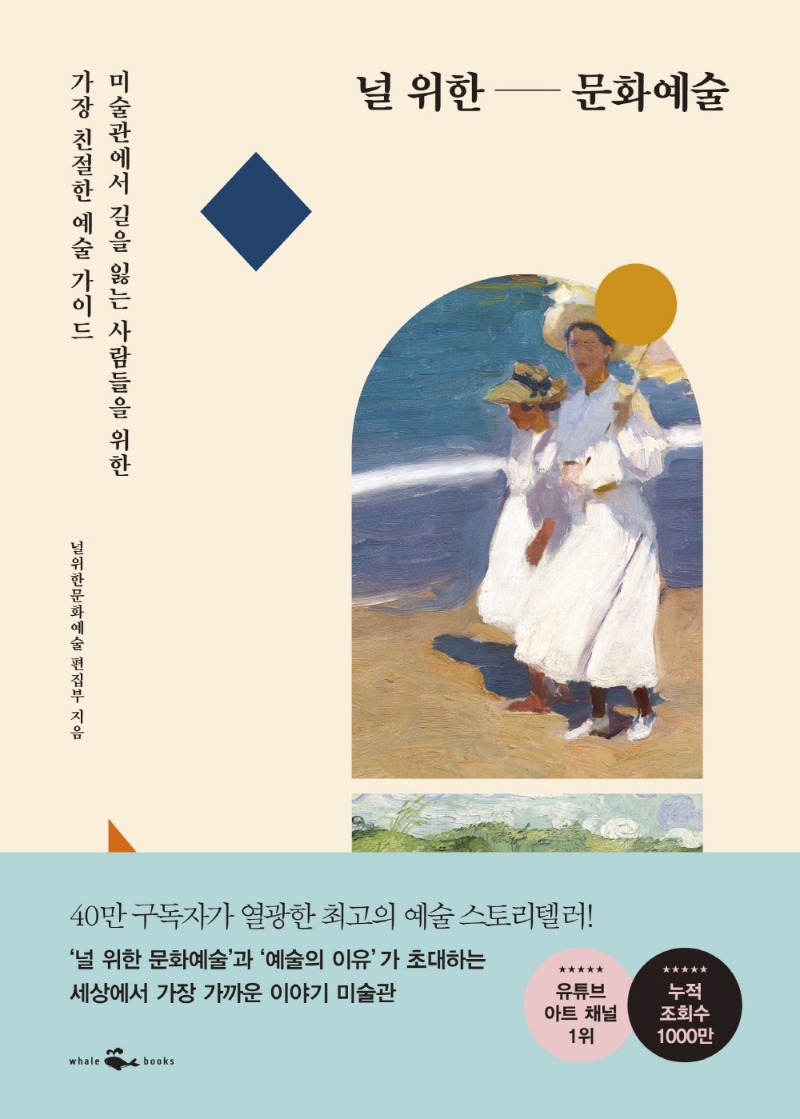

제목 : 널 위한 문화예술

지은이 : 오대우, 이지현, 이정우

출판사 : whale books

내 멋대로 쓴 <널 위한 문화예술> 리뷰

미술관에는 도슨트가 있다. 도슨트는 관람객들에게 미술 작품에 관해 설명해주는 사람을 말한다. 나 같은 미술 무지렁이에게는 실로 반가운 존재가 아닐 수 없다. 혼자서라면 전시장 한 바퀴 쓱 훑어보는 데 채 10분도 걸리지 않을 거다. 하지만 도슨트는 작품 하나하나 자세히 설명해 준다. 도슨트와 함께라면 더욱 풍성하게 작품 감상을 할 수 있다. 도슨트가 매시간 작품 해설을 하는 건 아니다. 하루에 몇 번 정해진 시간이 있다. 그 시간을 맞추기 힘들다면 스마트폰으로 미술관 앱을 이용하거나 미술관 홈페이지에 들어가 음성 안내를 받을 수도 있다.

<널 위한 문화예술>은 도슨트 같은 책이다. 이 책은 미술 작품이 탄생하게 된 배경, 그림이 그려질 당시의 시대상, 작가의 철학, 작품이 사회에 끼친 영향 등을 쉽고 재미있게 알려 주는데 심지어 존댓말로 씌어 있어서 책을 읽고 있으면, 마치 도슨트가 나에게 설명해 주는 거 같은 기분이 든다. 독자는 미술관에 가서 도슨트의 친절한 설명을 들으며 미술 작품을 본다는 마음으로 이 책을 읽으면 좋을 거 같다.

작가는 어떤 의도로 그 작품을 만들었을까. 미술관에 가서 미술 작품을 볼 때마다 항상 드는 생각이다. 어떤 화가는 마치 사진을 찍어 놓은 거처럼 실제와 똑같이 그림을 그리지만 어떤 화가는 뭘 그렸는지 알 수 없는 그림을 그린다. 사실적인 그림을 그렸든, 알 수 없는 그림을 그렸든, 내가 그려도 그것보다 나을 거 같은 그림을 그렸든 작가의 의도를 알아챌 수 없는 것은 매한가지다.

미술 작가는 끊임없이 세상을 탐구하는 사람인 거 같다. 미술사에 큰 족적을 남긴 작가들은 개척자들이었다. 그들은 기존의 방식에서 탈피해 세상을 다른 눈으로 바라보았다. 세상은 그들을 탐탁하게 여기지 않았지만, 그들은 굴하지 않았다. 그들의 탐구는 계속되었고 새로운 미술사조로 이어졌다.

책에 나와 있는 몇 가지 예를 소개하자면.

사진의 발명은 대상을 최대한 사실적으로 묘사하는 것에 중점을 뒀던 당시 미술계에 큰 파장을 불러일으켰다. 인간이 사진처럼 대상을 묘사하는 건 불가능에 가까웠다. 대신 폴 세잔은 현실, 사실, 본질에 대한 탐구를 시작했다. 세잔은 우리의 눈은 항상 똑같은 상태로 고정되어 있지 않아 매 순간 아주 미묘하게 다른 세상을 마주하게 된다는 걸 깨닫는다. 세잔은 우리 눈이 마주하는 여러 순간을 하나의 화폭에 동시에 담아내고자 했다. 그 결과 어딘가 모르게 형태가 일그러진 사과를 그리게 되었다. 세잔은 이러한 행위가 사물의 본질을 포착하는 방식이라고 여겼다. 여러 각도에서 응시한 장면을 한 화면에 담아내고자 했던 세잔의 방식은 입체주의 화풍에 지대한 영향을 끼쳤다. (129~131쪽)

클로드 모네는 빛에 따라 시시각각 변하는 자연 속의 소재를 포착해 고유한 화풍으로 표현한 화가였다. 모네는 비슷한 구도와 장소에서 매번 다른 그림을 그렸다. 같은 장면이라도 하늘을 지나는 구름, 햇빛의 농도, 시간대에 따라 다른 인상을 보여주기 때문이었다. 예술 비평가 루이 르루아는 모네의 그림을 보고 “벽지 문양의 밑그림만도 못한 막연한 인상에 불과하다”고 비난했다. 하지만 모네를 비롯한 여러 화가는 이런 조롱이 그렇게 기분 나쁘지 않았다. 그들은 르루아의 말을 인용해 자신들을 스스로 ‘인상주의자’라고 부르기 시작했다. 모네는 수련을 즐겨 그렸는데, 날이 갈수록 그의 수련은 형태 대신 인상을 표현하게 되었고, 작품은 점점 더 거대해졌다. 그 때문에 가까이 서면 추상적으로 보이기까지 했다. 그래서 관객들과 평론가들은 모네의 <수련> 연작이 추상 회화의 출발점이라고 평가하기도 한다. (186~196쪽)

에드바르 뭉크, 하면 해골 같은 사람이 두 손으로 얼굴을 감싸고 비명을 지르는 <절규>가 떠오른다. 뭉크는 불안정하게 흔들리는 선과 선명한 색감, 특유의 어두운 화풍으로 자신만의 예술관을 정립한 표현주의 거장이다. 뭉크가 자신의 고독과 혼란스러움을 극한으로 몰아붙여 표출한 데는 이유가 있었다. 그의 삶에는 항상 죽음의 공포가 도사리고 있었다. 어머니는 결핵, 누나는 폐병, 여동생 중 하나는 정신병원에서 죽었고, 26살이 되던 해에는 아버지마저 세상을 떠났다. 그리고 세 번의 사랑은 실패로 끝나고 말았다. 뭉크는 가난했고 우울감에 빠졌다. 그렇지만 작품 활동을 멈추지 않았다. 극한의 상황에서 무언가라도 표출해야 죽지 않을 수 있었기 때문인지도 모른다. (213~220쪽)

작가의 의도를 알면 작품을 이해하는 데 도움이 된다. 미술 작가의 의도를 파악하면 작품에 대한 새로운 시각이 열릴지도 모른다. 미술관 전시실 입구에는 작가와 작품에 대한 설명이 적혀 있다. 매번 읽기가 귀찮아 그냥 지나쳐버렸다. 그러고는 미술이 어렵다고 푸념을 늘어놓았다. 첫인상만으로 작품을 감상하는 데는 한계가 있다. 앞으로 전시실 옆에 비치된 팸플릿과 전시실 입구에 적혀 있는 설명을 꼼꼼하게 읽어보고 문명의 이기도 적절히 이용하면서 작품 감상을 해야겠다.

'책' 카테고리의 다른 글

| [생각의 지도] 동양인과 서양인은 왜 다른 방식으로 생각하게 되었을까. (0) | 2022.08.01 |

|---|---|

| [1차원이 되고 싶어] 1차원이 될 수 없었던 '나'의 십 대 (0) | 2022.07.04 |

| [쇼코의 미소] 를 읽고... (0) | 2022.05.09 |

| 십대들의 뇌에서는 무슨 일이 벌어지고 있나? (0) | 2022.04.13 |

| 파우스터, 젊은이의 삶 속에 기생하는 노인들 (0) | 2022.01.03 |